发布日期:2025-08-06 19:55 点击次数:149

从地图上看,蒙古就是夹在中国和俄罗斯之间的一块高原国家,说大不大,说小也不小,一直以来都挺低调的。但这几年,它在国际舞台上的“存在感”突然高了不少。

原本靠矿产出口和中俄铁路吃饭的它,现在开始不断朝西方靠拢——不管是外交、经济还是文化教育,都在往美、日、欧那边倾斜。

而更麻烦的是,它的一些做法,正在让中俄最看重的能源合作受阻,尤其是那条被寄予厚望的“西伯利亚力量二号”天然气管道……这条管道到底还能不能顺利通过去?

蒙古年轻人的“西漂”逻辑

走在乌兰巴托的街头,如果不看人,只看招牌和广告,你可能会误以为自己在某个英语国家。越来越多的商店门口打出的是英文名,连餐厅菜单、理发店、健身房的名字,也开始追求“国际范”。背后原因很直接——蒙古的年轻人越来越多地向往西方。

2005年,蒙古政府正式在全国范围内推行英语教育,小学一年级就要学外语,而英语是首选。从这一年起,整个国家的语言学习方向就发生了转变。

十几年下来,今天的蒙古年轻人,用英文刷TikTok、看YouTube、玩Instagram,写论文用的是西方学术格式,思维方式也逐渐西化。

北京语言大学2024年的一项调查显示,在蒙古首都乌兰巴托的青年中,只有42%的人“对中国文化有深刻理解”,这是近十年来的最低点。

这不是简单的数据下滑,它背后意味着新一代蒙古精英的认知体系正在改变。而更关键的是,这些“西化”的年轻人,很多人留学归来后,进入了政府、企业中层,成为政策制定和执行的中坚力量。他们不仅影响着经济方向,也在外交决策中扮演着重要角色。

再看看出国留学的数据:2024年,蒙古赴美留学生突破3000人,很多集中在法律、金融、国际关系等敏感专业领域。相比之下,学习中文的人数逐年减少,中文培训机构也难以维持运营。

某种程度上,这不是语言的问题,而是一个国家“文化选择”的结果。

西方国家显然也看中了这一趋势,日本在2022年与蒙古升级了外交关系,提出“和平与繁荣特殊战略伙伴关系”,每年投入超过5亿美元,包括教育、医疗、基建援助。

韩国也不甘落后,2023年批准了一个高达4.2亿美元的风电项目,还配套开设了职业教育课程。表面看是帮蒙古发展经济,实际上也是软实力输出。

文化是潜移默化的力量,一旦年轻人对西方价值体系认同加深,就很难再回到传统的地缘认同感中来。这种“文化换芯片”的变化,正在为蒙古未来的外交和战略选择埋下伏笔。

蒙古对西方“松口”,对中俄“卡壳”

2023年8月2日,蒙古总理奥云额尔登飞抵美国华盛顿,受到美方高规格接待。布林肯亲自出面,副总统哈里斯握手寒暄,这场访问成了当年地缘政治观察家眼中的一个“转折点”。

访问期间,蒙古向美国承诺,开放3100万吨稀土出口。这条消息让不少人一惊:因为就在访问前一天,中国刚刚启动对锗和镓的出口限制,两种金属都是关键战略资源,美国的供应链因此受到直接冲击。

蒙古这时候“递橄榄枝”,显然是精准踩点,意图明确。

但更敏感的,是蒙古在“开放天空条约”上的表态。这个条约本来是美俄冷战时期的产物,允许签署国之间进行非武装的空中侦察。

蒙古在这种背景下签署,背后的战略意图不言自明——它不仅仅是为了友好交流,更是在空域安全领域为美方打开一道门缝。如果美军未来有理由进入蒙古领空,对整个中俄的空域监测与预警系统都是一种干扰。

另一个不容忽视的动作,是2024年12月28日,蒙古政府与法国奥拉诺公司签下的16亿美元铀矿开发合同。

这个矿区位于戈壁核心地带,涵盖区域甚至与中俄联合测绘区域有部分重叠。这不仅是一次资源交易,更涉及到现场驻扎、技术转让、资金注入等“深度合作”。

合同中还有一句关键描述:项目将“基于欧盟清洁能源战略”展开,等于把蒙古未来一部分资源出路绑定在了欧洲能源政策上。

对比之下,中俄的能源合作却陷入尴尬局面。最典型的例子,就是“西伯利亚力量二号”天然气管道。

这条管道从俄罗斯伊尔库茨克出发,穿过蒙古,最终进入中国东北,是中俄能源合作的重点项目,全长2600多公里,年输气能力达550亿立方米。

问题是,虽然俄罗斯和中国早就谈妥了技术方案和投资分担,但唯一的“瓶颈”就出在蒙古政府的过境许可上。

2025年3月,蒙古副总理甘图穆尔公开表示:“谈判还在进行,过境安排尚未最终敲定。”这个回应等于默认了:蒙古在拖。

为什么会拖?背后的逻辑并不复杂。

一方面,蒙古想从管道通行中赚到更大利益,包括过境费、能源优惠等;另一方面,蒙古正在“西向布局”,需要维持与西方的资源与政治关系,如果在中俄之间走得太近,西方的投资和援助可能就要打折扣。简单说,蒙古在中西之间“走钢丝”,希望两边都讨好,却不想得罪谁。

而这恰恰让中俄最为头疼:明明能源项目对三方都有利,结果偏偏因为外交立场摇摆,拖住了整体进度。

“第三邻国”战略加速生效,中俄警惕“反相”苗头

很多人可能对“第三邻国”这个词感到陌生,其实它是蒙古外交战略中的一个核心概念。这个战略最早提出是在2010年,2011年被正式写入国家外交文件。

顾名思义,它希望在地理上虽被中俄包围的前提下,也能与美国、日本、欧盟等“第三方邻国”建立多元合作关系。

起初,这只是种外交平衡术,不至于引发太大争议。但现在情况变了。中俄在全球对抗西方的局势日益明显,蒙古的“第三邻国”战略一旦实施过猛,很可能触碰到中俄的核心利益。

俄罗斯学者安德烈·古宾在2023年就直言:蒙古正在“反相”,即立场倒向西方,可能会冲击中俄之间的战略稳定。这个说法听上去很激烈,但确实击中了要害。

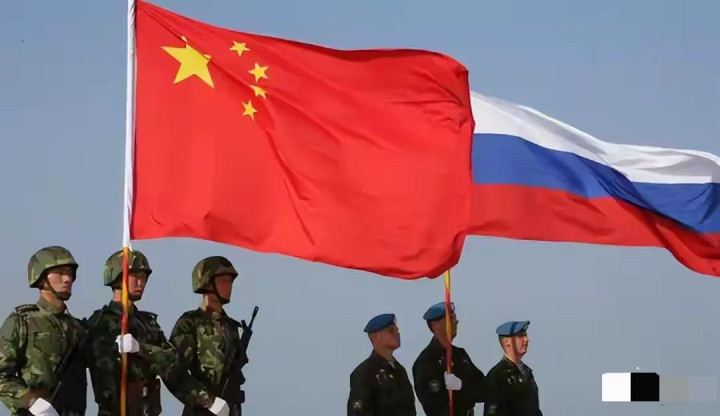

中俄目前在经济、军事、安全方面的合作越来越紧密,而蒙古的各种行为,已经不再是模糊地带的“平衡术”,而是某种明确的偏向。

尤其是军事方面,蒙古每年都要举行一次代号为“可汗探索”的多国联合军演。虽然名义上是以“维和、人道救援”为主题,但参加的国家清一色是美国、加拿大、日本、澳大利亚等西方盟友。这种“场子”,怎么看都不像是中立。

蒙古国内的民意也在发生变化,年轻一代更喜欢西方的生活方式,对中俄的传统文化反而产生了距离感。而政坛中的“留洋派”逐渐掌握核心话语权,也使得蒙古政府在对外政策上更倾向“多边主义”——这个“多边”说白了,就是中俄不能再是唯一选项。

但蒙古真的能一直维持这种平衡吗?答案并不乐观。

蒙古经济仍然严重依赖中俄,90%以上的对外贸易要靠中国铁路运输完成,矿产出口大部分也进入中国市场。

而俄罗斯则是蒙古重要的燃油、天然气供应国。如果因为政治站位不稳,造成中俄反制,比如铁路封锁、能源价格上调,蒙古国内经济将迅速承压。

目前,中俄没有公开表态,但内部的政策调整已经在进行。俄罗斯媒体已开始密集报道蒙古的外交动作,提醒政府警惕。而中国外交部也开始更加密切关注蒙古动态,尤其是在资源开发与空域合作方面的动向。

蒙古想在中美博弈中“夹缝求生”,但如果不把握好尺度,夹缝可能就会变成裂缝。一旦局势失控,最大的受害者,可能就是它自己。

结语

从语言教育到能源管道,从稀土出口到空域协议,蒙古正通过一连串举动告诉世界:它不再是中俄眼中的“小邻居”,而是在大国博弈中想要争取话语权的“主动参与者”。

但这种战略转身背后,既有机会,也暗藏风险。中俄不会坐视重要的战略通道被“插旗子”,而西方也不会无偿扶持一个地缘关键国。